- 2024.11.20

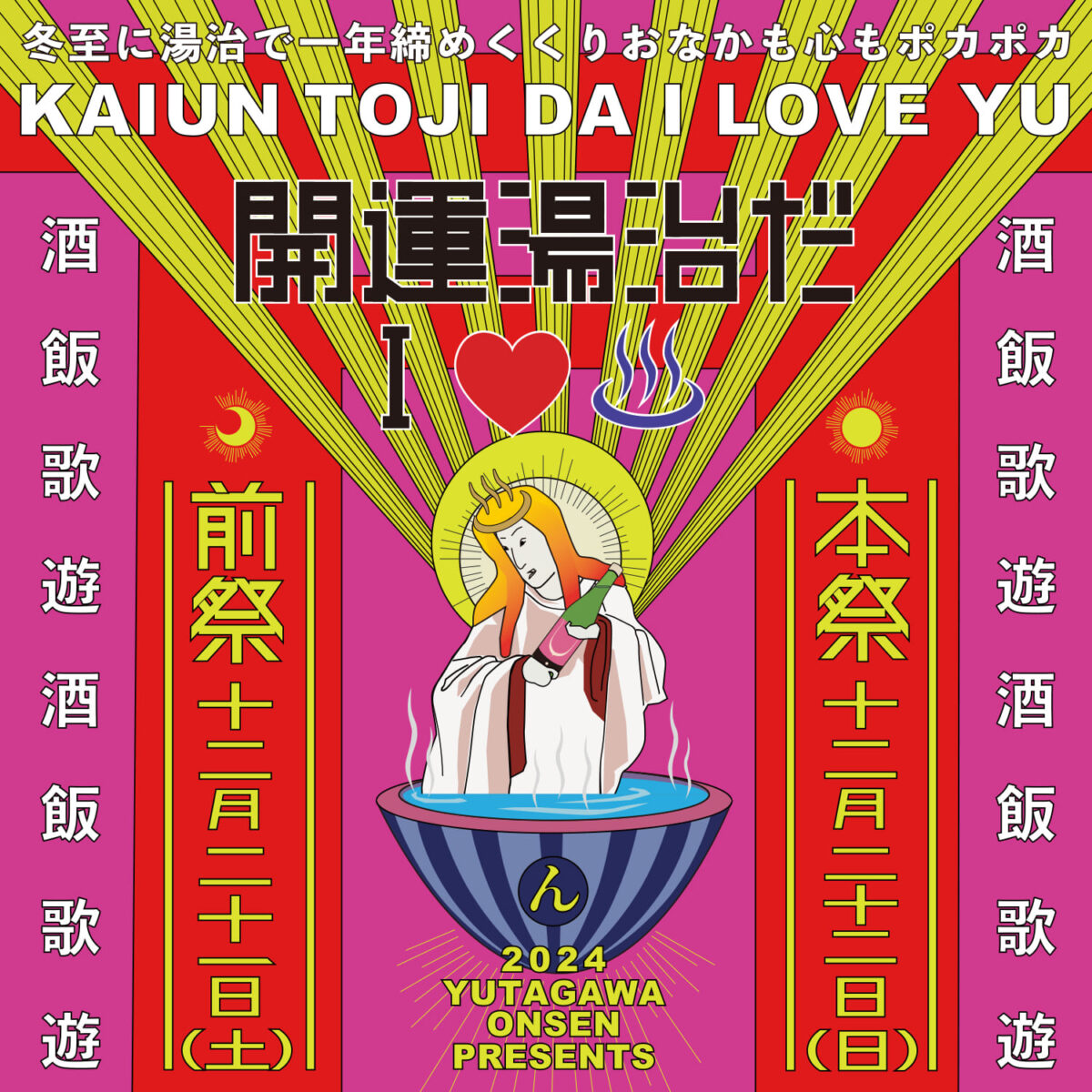

- 第1回開運湯治だI♡♨(アイラブユー)のご案内「12月21日・22日開催」

- 【開運湯治だI♡♨️(アイラブユー)のご案内をします】 冬至に湯治で一年締めくくりおなかも心もポカポカ 寒い冬に温泉に浸かりあったまること。そして、年の終わりに「ん」のつくものを食べて運気を高めることで、素晴らしい新年を迎える準備をすることのできるハッピーなイベントです。 どなたでも参加できますので是非この機会に湯田川温泉にお越しください。 【スケジュールと内容】 12月21日(土)11時~15時 ♨️湯田川開運はしご飯(11:30~14:30) ♨️開運日帰り入浴 ♨️足湯で開運カボス湯 ♨️温泉につけると運勢が浮きでる湯みくじ ♨️懐かしの朝ミュージアムの展示 12月22日(日) 11時~17時 ♨️湯田川開運はしご飯(11:30~16:30) ♨️開運日帰り入浴 ♨️足湯で開運カボス湯 ♨️温泉につけると運勢が浮きでる湯みくじ ♨️懐かしの朝ミュージアムの展示 ♨️第1回湯田川温泉パン食い競争(13:00~13:30) ♨️大判湯田川かるた大会(14:00~14:30) ♨️ヒバリズミニライブ(15:00~15:30) ♨️湯田川温泉神楽(16:00~16:30) *次のページにもイベント詳細が記載されてます。 【内容詳細】 「湯田川開運はしご飯」 湯田川温泉内の旅館と飲食店が「ん」のつくご飯やスイーツをご用意しております。 色んなところではしご飯をお楽しみください。各施設で食事可能です。気軽にお越しください。お酒もありますよ。 *12月22日限定で送迎バスもご用意しております。 お酒をたのしめる湯田川ショートリップをいかがですか?? 市役所12:30→湯田川12:50着 湯田川16:30→市役所16:50着 『店舗』 ニュー湯田川(焼きとりひで・九兵衛旅館)/パリロンドンブラジル/理太夫旅館/隼人旅館/つかさや旅館 *ニュー湯田川とは旧多楽福亭の呼び名になります。 「開運日帰り入浴」 理太夫旅館、つかさや旅館、隼人旅館での温泉入浴を提供致。1名500円 「足湯でカボス湯」 湯田川で作られているカボスを足湯に浮かべ、運気をあげながらリラックスできる新名所。スダチになるかもw無料。 カボス足湯 「湯みくじ」 湯みくじとは,お湯につけて運勢を占うおみくじ1回300円 イベント中に正面湯脇に設置した手湯にけることができます。 販売所はニューユタガワ 手湯 「朝ミュージアムの展示」 12年前に行われた湯田川発の知って、食べて、体感する複合型イベント朝ミュージアム。今回はその貴重な資料を展示します。 「第1回湯田川温泉パン食い競争」 湯田川温泉ないので初めての試み。パン食い競争協会のアドバイスの元みんなが楽しめるイベントとして開催。13時~つかさや旅館宴会場にて バン食い競争協会(設立準備中)のサイトにも紹介いただきました。 「大判湯田川かるた大会」 4年前にできたオリジナルかるた。なんとA3サイズのビックかるたがあることが判明。 せっかくなので、冬の楽しみであるかるたを使い、旅館の宴会場で大かるた大会を開催します! 14時~つかさや旅館宴会場にて 「ヒバリズミニライブ」 今年から新しい使い道を模索している「ショールーム」にておなじみのヒバリズさんのライブを行います。 15時~ショールームにて 「湯田田川温泉神楽」 湯田川が誇るエンターテインメント。開運にはこの神楽に勝るものはなし!年の終わりに厄を吹き飛ばし運を広げていきましょう! 16時~つかさや旅館宴会場 本イベントから、オリジナルグッズなどの販売もありますので、お楽しみに~。 『I♡♨(あいらぶゆー)の意義』 私たちは温泉文化を大切にしながら、訪れた皆様に湯田川温泉での新しい楽しみ方を提供していきます。 『開運湯治とは』 寒い冬に温泉に浸かりあったまること。そして、年の終わりに「ん」の付くものを食べて運気を高めることで、素晴らしい新年を迎える準備をすることのできるハッピーなイベントのこと。 *旧たらふく亭の施設の名前を『ニュー湯田川』とし、新たな交流の場として開放していきます。

- 2024.07.12

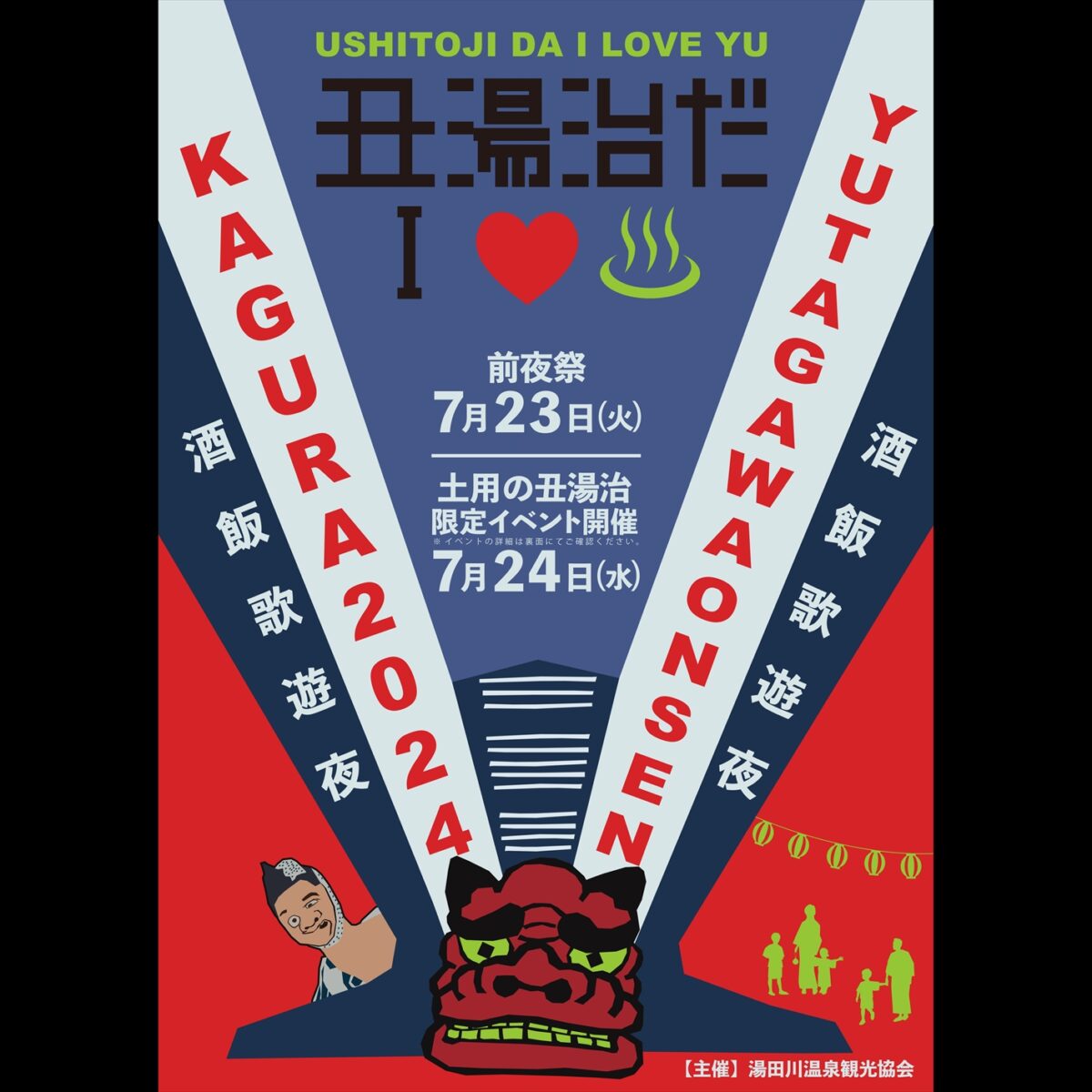

- 第1回 「丑湯治だI♡♨(あいらぶゆー)」のご案内

- イベントのご案内です。 第1回 「丑湯治だI♡♨(あいらぶゆー)」 日時:令和6年7月23日・24日 「前夜祭」 神事後に温泉街にて 日 時:令和6年 7月23日(火) 内 容 湯田川温泉神楽上演 ①19:45~@旧多楽福亭 ②20:30~@正面湯前 2回とも湯田川温泉街にて メイン会場:湯田川温泉 正面湯前(鶴岡市湯田川湯元47) *雨天時は旅館宴会場にて上演 「土用の丑当日」 日 時:令和6年 7月24日(水) メイン会場:湯田川温泉 旧多楽福亭(鶴岡市湯田川乙93) 場所はこちら 内 容 『1日だけ旅館のお風呂で丑湯治体験』11:00~15:00 『竹遊びコーナー』16:00~19:00 『湯のまちビアガーデン』17:00~21:00(LO20:30) 『ヒバリズによるlive』19:00~19:30 『湯田川温泉神楽上演』19:45~21:00 『竹灯籠によるライトアップ』18:00~21:00 詳 細:『1日だけ旅館のお風呂で丑湯治体験』 通常受け入れていない旅館でも日帰り入浴を開放いたします。 「利用料」500円(利用時間11時~15時) 「対象施設」理太夫旅館・九兵衛旅館・隼人旅館・つかさや旅館 「利用方法」時間内に各旅館に直接お越しください。予約は受け付けておりません。 『無料竹遊びコーナー』 湯田川の孟宗竹で作った竹ぽっくり・竹輪投げを用意。 『湯のまちビアガーデン』17:00~21:00(LO20:30) ☆東京・下北沢のカノンブルーイングが東北初上陸のクラフトビールを提供! 鶴岡出身の製造責任者も会場に。限定100本ですのでお早めに。 https://canon-brewing.com/ ☆ビールに合うお祭り屋台メニューも ☆鶴岡市の遠州屋さんがメニュー企画したオリジナル スイーツ「ちょんべのおやつ」も提供。 ☆かき氷もご用意。 課題クリアで小学生以下無料であげちゃいます。 『ヒバリズlive in湯田川 開催』19:00~19:30 鶴岡在住のユニット「ヒバリズ」によるたそがれライブを行います。 ヒバリズの公式instagram 『湯田川温泉神楽上演』 1回目は19:45~旧多楽福亭前 2回目は20:30~焼きとりひで前にて。 (雨天時は20:15~つかさや旅館宴会場にて1回公演のみ) 『竹あかりによるライトアップ』 7月23日と24日に竹灯籠を各旅館や施設に設置。 鯉が池でも限定ライトアップを予定しております。 情報の更新は湯田川温泉公式instagramで発信しております。 こちらから お車でお越しの際は、指定の駐車場にお止めください。 住民会共同浴場駐車場か旅館組合共同駐車場にお止めください。 マップはこちらから イベントチラシ

- 2024.03.11

- 湯田川温泉 梅まつり開催のご案内【令和6年3月30日・31日】

- 令和6年3月30日(土)・31日(日)の2日間 湯田川温泉 梅まつりを開催いたします。 【梅林公園について】 湯田川温泉の梅林公園は、名勝・金峯山の山懐にあたる湯田川温泉内にあり、竹林に囲まれた風光明媚な公園です。春になると、温泉街を見下ろすように約300本の紅梅・白梅が咲き乱れます。見ごろの土日には梅まつりが開催されます。梅のほかにも、ぼたん、つつじ、さつき、あやめ、水仙なども楽しめます。 【開催日】 令和6年3月30日(土)・31日(日) 【3月30日開催内容】 ⚪︎旅館特製 梅見弁当の販売『ウメミデランチ』 (隼人旅館・つかさや旅館・理太夫旅館・仙荘湯田川) 11時~売り切れまで 【3月31日開催内容】 ⚪︎旅館特製 梅見弁当の販売『ウメミデランチ』 (つかさや旅館・仙荘湯田川) 11時~売り切れまで ⚪︎梅林の野点(梅林公園) 11時~14時まで ⚪︎湯田川温泉神楽(梅林公園:雨天時は旅館宴会場にて) 14時~14時半まで 【湯田川温泉までのアクセス】 〈JR〉JR鶴岡駅より「湯田川温泉」行きバス約25分 〈自動車〉山形自動車道「鶴岡IC」より約10分 駐車場あり 【日帰り入浴について】 日帰り入浴は正面湯をご利用頂けます。 正面湯について・入浴方法は、過去の記事をご一読ください。 →https://www.yutagawaonsen.com/news/syomenyu/ 【問い合わせ先】 湯田川温泉観光協会 電話:0235-35-4111

- 2024.03.11

- 湯田川温泉 旧白幡邸のお雛様公開のご案内【令和6年3月15日~4月7日】

- こんにちは。 湯田川温泉観光協会です。 本年も旧白幡邸で雛様を皆様にご覧いただけます。 【期間】 令和6年3月15日(金)~4月7日(日) 【開催時間】 9:00~15:00 【入館料】 大人 400円 小・中学生 200円*幼児は無料です。 「ご宿泊特典」 湯田川温泉の旅館にお泊りの方に限り、無料でご案内いたします。 【展示内容】 旧白幡邸は明治43年より2年3か月を要して建てられた数寄屋造りの邸宅で、年に一度この時期にだけお雛様と共に一般公開されます。 欅材をふんだんに使用した邸内やお台所、京文化の技法を有する庭園も見所。幕末~明治期の雛人形と共にゆっくりとご覧ください。 <おくるみ会の作品展示> 湯田川オリジナルの「おくるみ飾り」の名物の一つ。 お雛様の盛り上げ役として考えられた布小物のことで、地域住民で構成されている「おくるみ会」が毎年一つのテーマを決め、1年かけて手作りしています。 これまでの作品“庄内野菜”,“果物”,“庄内浜の魚”などに、今年のテーマ”湯田川温泉の歴史‘にちなんだ「おくるみ飾り」が新たに加わり、旧白幡邸を賑やかします。 今年のテーマは「鯉が池の鯉」になります。 *鯉が池とは温泉街ちかくにある鯉にえさやりの出来る古くからある池になります。 昨年初めて、由豆佐売神社に鎮座する山形県指定の天然記念物「乳いちょう」を作成いたしました。 ぜひ、ご覧になっていただければと思います。 *「乳いちょう」という名前の日本酒の販売もしております。販売先はこちらから。 <おくるみ作品の販売> 世界で一つしかない手作りのおくるみ。 ご自宅で飾れるようなお手頃サイズで販売いたします。 お早めにお求めください。

- 2024.03.05

- 湯田川女子旅。 新しくなった「ますや旅館」に泊まってみた。

- 新しくなった「ますや旅館」に女子2人で泊まってみたら、貸切風呂&大浴場あわせて9箇所の湯めぐりがたのしめて、お料理が抜群に美味しい、最高のお宿でした!今回は、滞在中の過ごし方を時系列で紹介しながら、女性目線で泊まってうれしいと感じたポイントを紹介します。 15:00 「ますや旅館」に到着 「ますや旅館」は、令和5年6月に湯田川温泉の人気宿「九兵衛旅館」と「珠玉や」の姉妹館としてリニューアルオープンしたばかり。リニューアル以前は、湯治場 湯田川ならではの、常連さんに愛されるアットホームな雰囲気が魅力のお宿でした。温もりはそのままに、お食事処には個室が新設され、館内はモダンな雰囲気に一新されていました。 温泉街の入り口から正面湯方面に向かうと、「ますや旅館」の看板が見えてきます。 今回宿泊するのは「ふじさわかぶ」のお部屋。キーチェーンは完全オリジナルで、湯田川名物「孟宗」(たけのこ)のフォルムが可愛い! 「ふじさわかぶ」の間は、8畳の和室。テレビは大きく、丸テーブルは小さく移動しやすいなど、「こうあって欲しい!」という気持ちに、過不足なくぴったりと寄り添ってくれるお部屋でした。 お月さまのような照明や、壁紙など、端々にセンスを感じる空間デザイン。それもそのはず、内装は倉橋建築計画事務所の竹内慶和氏が、家具はAO STYLE 住百合子氏がそれぞれ手がけているそうです。 和風のしつらえの中に、どこか洗練された雰囲気を感じるのは、インテリアひとつひとつに拘りが詰まっているから。とくに縁側にある椅子の佇まいが好きで、すっぽり包まれているような座り心地もgood。 窓の外には湯田川の街並み。お部屋から縁側までがフラットになっているのも安心感があります。これまでに泊まった縁側付きの客室で、縁側部分だけが独立して寒かったり、暑かったり、また空気が回らず湿気を感じた経験がありますが、ますやさんは、“縁側まであわせてひとつのお部屋”という空間づくりで、縁側部分の居心地が抜群でした。 まずは「お着き菓子」をいただきます。以前、温泉ソムリエの講座で“空腹状態で温泉に入るのは危険なので、宿に着いたらまずお菓子を食べましょう”と教わりました。もっちりとやわらかいお餅の中に、たっぷり小豆が入った、鶴岡の老舗菓子店 信濃屋さんの若くさ餅。生菓子なのがうれしい。 ウェルカムドリンクは、ご当地ジュース「山形代表」のもも味。 女性客は10数種類の中からデザイン色浴衣を選ぶことができます。好みにあわせてブルーの浴衣をチョイス。浴衣に着替えると、一気に女子旅感が出てテンションが上がりますね。洗面台のミラーはライト付きでメイクがしやすく、使い勝手がよく配慮されていると感じました。 16:00 湯めぐりを満喫 館内には3つのお風呂があり、どれも空いていればいつでも入れる貸切風呂。中でも贅沢に感じたのは、希少な古代檜をつかった湯船の「古代檜の湯」。自然光が入る室内に湯気がふわ〜っと広がっています。泉質は硫酸塩泉で、動脈硬化症や切り傷、火傷などに効果があるといわれていて、鎮静作用や血圧の降下作用も期待できます。 檜の浴槽にとめどなく注がれる源泉をひとりじめ。ますやさんは、全6部屋のお宿なので、"貸切風呂が空かずに入れない"という状況に出くわすこともありませんでした。「古代檜の湯」には洗い場もあり、脱衣所も広々としていて、プライベートな空間で身支度を完結できるのもうれしいポイントでした。 がつんと強い温泉では入浴後にどっと疲れが出ることもありますが、湯田川のお湯は入り心地が優しく、疲れにくいので湯めぐりに向いていると感じます。 お風呂で温まったあとは、浴衣で温泉街を散歩。温泉街の共同浴場「正面湯」では、湯田川で暮らす方々とのコミュニケーションをたのしみました。その後、姉妹館である「九兵衛旅館」と「珠玉や」のお風呂もめぐることに。 こちらは「珠玉や」の貸切風呂。お湯はすべて同じ源泉から供給されていますが、それぞれに異なる趣きがあります。「九兵衛旅館」では、大浴場のため写真は撮りませんでしたが、名物の金魚風呂にも入りました。 だんだんと陽が落ちて、温泉街は夜の表情に。正面湯前の足湯に入りながら、外の風を浴びてクールダウン。湯田川にはコンビニがなく、車通りも少ないので、静寂に包まれて、温泉が湧き出す水の音や白鳥が鳴く声など、自然のBGMに癒されるひとときを過ごしました。 "そろそろビールが飲みたい!"ということで、「ぱろす 湯田川」へ。コンビニのない湯田川でぽつんと佇む商店はオアシスのようですね。ビールの他に、お土産の日本酒も購入。 18:15 完全個室でいただく夕食 お湯を堪能したあとは、おたのしみの夕食会場へ。料理が美味しいことで評判の「九兵衛旅館」「珠玉や」のメニューをベースに、「ますや旅館」のオリジナルを融合させたお料理なんだそう。 お食事は、朝夕ともに「masuya dining春夏秋冬」でいただきました。完全個室のプライベート空間です。 入り口の「ますや旅館」の看板、「masuya dining春夏秋冬」やお食事処それぞれの名前、お風呂のサインは、若女将・齋藤 生さんが書いたというから驚きです。なかでも「ひいな」の書は、可愛らしく、心おどるような書体でとくに印象に残りました。 器のひとつひとつが素敵な上、盛り付けも美しく、食べる前から既に感動。 前菜は「うるい吸地八方」「寒鱈昆布〆寿し」「ばんけチーズ」「こづけ」と、庄内の季節の食材をふんだんに使用したメニューです。 名物「ごま豆腐のあんかけ」は、リニューアル前から愛されてきた庄内の郷土料理。 どのお料理も想像以上に美味しく、温泉宿でいただく料理のレベルを越えている…!! 庄内は食の都と言われるほど食材が豊かな土地ですが、ここまで美味しいお料理にはなかなか出会うことはありません。質の高い素材を最大限に活かした品々に、一口食べるごとに感動して、目を閉じて天を仰ぐシーンも。感動を二人で共有しながら、ゆっくり大切に味わいました。 なんとも贅沢な、「山形牛のリブロースしゃぶしゃぶ」。 湯田川温泉 オリジナル日本酒の「乳いちょう」をオーダー。 しっかりとしたコクに、シュッとしたキレのある生酛づくりの純米酒です。湯田川のお湯に浸して発芽させた酒米を使用した、生まれも育ちも湯田川な日本酒。訪れた際には、是非飲んでみてくださいね。 日本酒にぴったりな「イワシ酒盗塩焼き」。 かにの身をたっぷり使用した「ずわいがに新丈蒸し」。 庄内地方の冬の味覚といえば「寒鱈汁」。 お腹がはち切れんばかりのメニューで、時折り浴衣の帯をゆるめながらいただき、120%満たされました! もう食べられない!と思っていたのに…。「あんみつ 黒蜜かけ」「自家製 抹茶あいす・バニラあいす」は別腹にペロリとおさまった。こんな甘味が食べられるカフェがあれば、毎日通いたいほど。 最高な夕食を終えてお部屋に戻り、お布団にダイブ。だらだらとお話しをしながら、夜は更けていきました——。 6:00 いつもよりすっきり目覚めた朝 2日目の朝は、また温泉に入ろうと早めの起床。昨日湯めぐりをしたおかげか、いつもより寝つきが良く、深く眠れた気がします。ふかふかのお布団と、高さを自由に調節できる枕も、安眠に一役買っているのかも。よく眠れたおかげで爽やかな朝です。 お白湯を飲みながら、読書タイム。電子ケトルのお湯があっという間に湧いて、こういう小さなことがありがたい。 窓の外には鮮やかな椿が咲いている。 館内には湯田川にゆかりのある作家 藤沢周平先生の本や、庄内の食にまつわる本が並んでいます。次はどっぷり本の世界に浸る一人旅もいいな。 1階の共用部には、ゆっくりできるラウンジスペースがあります。 8:00 期待していた朝食タイム 昨夜たくさん食べたのにも関わらず、朝にはすっかりお腹が空いています。季節のお野菜がふんだんに使用された和食のメニューだったので、消化に負担がなく、胃もたれすることもありませんでした。夕食が最高に美味しかったので、朝食にも期待が募ります。 朝食メニューは、正統派な和朝食。ドリンクはオレンジジュース、牛乳、コーヒー、紅茶、ほうじ茶の中から自由にいただきます。 「季節の野菜サラダ」はごろごろと大きな野菜がうれしい。自家製黒胡麻ドレッシングをたっぷりかけて。 湯田川名物「孟宗」(たけのこ)の入った煮物。 ごはんは特別栽培米の「つや姫」。酒田の「塩納豆」とともに。 朝食にお刺身が出てくるのも、贅沢感がありますね。納豆とも相性のよい「いか刺し」。 美味しくて、ごはんの進むメニュー。お腹が空いていたこともあり、ボリューム満点の朝ごはんをあっという間に完食しました。 デザートは「コーヒーブランマンジェ」と「自家製 木いちごあいす」。 こんな甘味が食べられるカフェがあれば、毎日通いたい(昨夜に続き2回目)。お食事のレベルが高いことに感動しましたが、デザートのクオリティも他にはないほど。木いちごアイスのさっぱりとした酸味が、満腹感を帳消しにしてくれました。 朝食後は、お部屋でのんびり過ごして11時前にチェックアウト。 まとめ リニューアルした「ますや旅館」に滞在して、よかったところを振り返ります。 ・貸切風呂&大浴場あわせて9箇所の湯めぐりが無料でたのしめる ・「九兵衛旅館」「珠玉や」のメニューをベースに、「ますや旅館」のオリジナルを融合させたお料理が最高に美味しい(デザートも絶品!) その他にも、女子旅に最適だと思ったポイントがたくさんありました。ひとつひとつは小さいことかもしれませんが、その積み重ねで大切にされている感覚になって、満足度が上がっていきました! ・「お着き菓子」が生菓子 ・ウェルカムドリンクがご当地ジュース ・内装やインテリアなど、センスが光る館内 ・選べるデザイン色浴衣 ・鏡に照明がありメイクしやすい ・お手洗いのスリッパがふかふか ・敷布団もふかふか、枕の高さを調節できる ・14時チェックイン、11時チェックアウトでのんびりできる などなど…。細かいところまで配慮が行き届いているように感じました。 そして何よりも感動したのは、館内の清潔感。埃ひとつなく、水回りも綺麗なことが最初から最後まで安心して過ごせたポイントでした!総合して、価格以上に満足感が高い、高コスパの宿だと思います。その上、リニューアルしたばかりのお宿というのは、新しさゆえの輝きがあり、なんとも気持ちが良いものです。 この機会にぜひ、湯田川温泉の「ますや旅館」を訪れてみてはいかがでしょうか。