- 2024.02.13

- 渋温泉食堂 gonkiの岸田陽一さんを講師に迎え、研修を行いました。

- 湯田川という地域において「食」をどのように捉え、これからの世代にを残すことができるのか。また、観光客のみなさまへ、どのような価値を提供し、何を伝えていけば良いのか? こうした大きな問いについて、向き合わなければいけない時期になってきたのかもしれません。そんな問いに対するヒントを得るための研修第二弾として、長野県で「渋温泉食堂gonki」を営む岸田陽一さんを講師にお迎えしました。 ⚫︎講師紹介 岸田陽一さん フランス東部・アルザス地方の有名レストランで修業した後、2013年に妻の里佳子さんの実家がある長野県内に移住。大阪や東京などの三ツ星レストランでキャリアを積む中、自らの店舗を構える一番最適な環境を探し求める。2020年1月、山ノ内町に夫婦でレストラン「渋温泉食堂gonki」をオープン。昼夜ともに6600円のコース料理を提供している。 ⚫︎研修について 本研修は、地域住民と外部の方が交わり、新しい何かにつなげていくアイディアを得ることを目的としています。対象者は、各旅館の調理担当者をはじめ、近隣でお店を営む方や、地域のお母さんたち。コーディネートは、庄内地域で食にまつわる活動をする小野 愛美さんです。 湯田川温泉つかさや旅館の厨房で、実技講習と試食会を行い、湯田川地域の季節の食材を活かしたアルザス料理の作り方を教えていただきました。メニューの説明を終え調理がはじまると、場の空気は一気に引き締まり、たくさんのお料理を目にも止まらぬスピードで仕上げていきます。参加者は目の前でシェフの手さばきを見ながら、そのスピード感に置いてかれまいと積極的に手を動かしました。 長野県は全国的に見ても、食材に恵まれた土地。「渋温泉食堂gonki」では、アルザス料理だからといって特別な食材を用意するのではなく、身近にあるお野菜や山菜などの山の幸、イノシシをはじめとするジビエなどを提供しています。食材の面では山を背にした湯田川温地区と共通する部分があり、どのように活用していくのかという点で大きな学びがありました。いくつかのお料理を紹介していきます。 お店名物のイノシシのリエットを湯田川でもつくってくださいました。イノシシの肉を柔らかくなるまで煮込み、ペーストにしてから、こんがりと焼いたパンにのせていただく一品。味付けは塩だけというのが信じられないほど、シンプルながらしっかりとした味わい。岸田家のお子さんたちも大好きなんだとか。 庄内では豚肉を食す文化がありますが、アルザス料理でもよく使用する食材だといいます。豚肉を酒粕で味付けして、バターでソテー。それだけでも十分美味しそうですが、細切りにして短時間茹でたシャキシャキのジャガイモを乗せ、仕上げにふきのとうを散らします。酒粕の新しい使い方を発見しました。 そば粉でつくるガレットは、春菊や水菜など食感のいいお野菜の上に、シシ肉とあさつきをのせ、つかさや旅館の女将特製のばんけみそで味付け。湯田川の先にある田川地区はそばの栽培が盛んな地域なので、田川のそば粉を使用したメニュー開発を考えるのも面白いかもしれません。 カルガモは、庄内柿とあわせてサラダに仕立てます。干し柿を一口サイズにカットしたら、お酢とあわせてビネグレットソースに。焼いた鴨の脂には、うまみがぎゅっと詰まっているので、オイルとして使用できます。調味料は最小限に、素材を余すことなく使う調理方法は、前回の北沢先生の教えにも通ずるところがありました。 研修は説明を含め4時間と限られた時間でしたが、みるみるうちにたくさんのメニューが完成しました! 豚肉、人参、葱、筍の水煮を味付けして白ワインで蒸し焼きに。 ジュニパーベリーやローリエ、白ワインの香りが爽やか。 じゃがいもと葱のポタージュは、寒い季節にうれしい味わい。 葱が苦手な参加者も、これなら美味しいと感動していました。 さっくりとしたパイに包まれた豚のテリーヌ。添えるのは山うどとこごみのピクルス。 サゴシとじゃがいものテリーヌ。庄内の白身魚もテリーヌにアレンジできそう。 続いてキジのテリーヌ。同じテリーヌでも、食材によってさまざまなバリエーションがうまれます。 筍にばんけみそを塗って、豚肉で巻いたものをフリットに。自家製マヨネーズでいただきます。 季節の山菜 うるいは、細く割いてサラダに。イノシシ肉の重厚感を、マスタードがさっぱりさせてくれる。目玉焼きにクルトンを乗せたスペシャルなサラダ。 調理が終わって和やかな雰囲気の中、参加者の質問に答える岸田さん。 どのメニューも驚くほど美味しく、参加者は感動するばかり。湯田川温泉の各お宿で提供しているお料理は和食がメインですが、岸田さんから教わったアルザス料理の中には、すぐに実践できる学びも多くありました。それから何より、地の食材を生かすアイディアの種を受け取りました。

- 2024.01.27

- 湯田川の夜。郷土料理でおもてなし

- 12月と1月のとある日、湯田川温泉で2泊3日のモニターツアーを開催しました。2日目は旅館にてオフサイトミーティングを行ったあと、地域のお母さんたちがつくる郷土料理を振る舞い、おもてなしいたしました。地域の人々の生活や食文化を感じられるお料理の数々は、どこか懐かしくほっこりと落ち着くような味わいで、ここにしかない美味しさがあります。そんな郷土料理をたのしむ夜の様子を、レポートさせていただきます。 まずは、つかさや旅館の厨房にて下ごしらえ。 提供した郷土料理は、庄内の食材をふんだんに使用した以下のメニューです。 ・「からとり芋」の芋煮 ・「孟宗」の煮物 ・「庄内柿」と人参の白和え ・「庄内柿」と「孟宗」のマリネ ・ごま豆腐の餡かけ ・大根葉のけんちん ・大根漬けのけんちん ・大根皮のきんぴら ・いとこ煮 ・鮭の焼き物 ・はららごご飯 経験で培われた手際の良さで、次々と仕上がる料理の数々。 料理をつくったのは、湯田川地区に住むお母さんたち。 ごま豆腐の餡かけ。出来立ての餡から湯気がのぼる。 お母さんたちからつくり方を教わる、つかさや旅館の女将 かなえさん。 湯田川温泉の共同浴場から歩いて3分ほどの場所に、かつて多楽福亭(たらふくてい)という、地域で愛される定食屋がありました。その跡地を改装し、新たに人々が集う場所として活用しています。あたりが暗くなった頃、ミーティングを終え、参加者の皆さまが続々と集まってきました。 カウンターにずらりと並ぶ、郷土料理。和食割烹のような雰囲気です。 好きなものを、好きなだけ。どうぞ召し上がれ。 お料理をつくって提供するまでをお母さんたちが一貫して行いました。 お料理はビュッフェ形式でお出ししました。 お母さんたちはカウンター内でコミュニケーションをとりながら、「これは、どんなお料理なの?」といった質問に答えるシーンも。提供した食材と、お料理の一部を紹介していきます。 湯田川の隣にある、藤沢地区で焼畑栽培によりつくられる在来作物の「藤沢かぶ」。10〜15cmほどの細長いかぶで、上は鮮やかなピンク色、下は白色をしています。薄皮で生で食すことができ、パリっとした食感と爽やかな辛味が特徴です。 山形の郷土料理を代表する「芋煮」。今回は、庄内に伝わる里芋の一種で、ぬめりがなくほくほくとした食感が特徴の「からとり芋」を使用しました。庄内地方の芋煮は、豚肉を使用する味噌ベースの味付け。だんだん寒くなる季節にうれしいお料理です。 理太夫旅館の女将がつくった「いとこ煮」。かぼちゃと小豆でつくるのが一般的ですが、庄内では小豆と餅米を炊いてつくります。 すぐ裏手の竹林でとれるたけのこ「湯田川孟宗」。5月中旬に旬を迎え、その柔らかさと風味が評判。水煮缶として保存し、一年を通して提供しています。 庄内では、いくらを「はららご」といいます。庄内地方では、秋口から薄皮が付いたままの「はららご」が魚屋さんなどにならび、粒ひとつひとつを丁寧にほぐして漬け込みます。真っ白なご飯に「はららご」をたっぷりとかけていただく、贅沢な「はららご飯」。 番外編。九兵衛旅館から巻物の差し入れ。調理長は、酒田にある老舗の寿司店で経験を積んだのだとか。 湯田川温泉が位置する山形県鶴岡市は、ユネスコ食文化創造都市に認定され、その食文化は古くから大切に受け継がれてきました。一面に広がる庄内平野の農作物や、日本海の海の幸に恵まれ、さらに月山・羽黒山・湯殿山からなる出羽三山からは、山の幸をつかった精進料理が伝統食として人々の暮らしに伝わっています。提供するお料理には、そんな独自の食文化が反映されています。 郷土料理の基本はこの土地でとれる旬の食材を生かしてつくる地産地消。湯田川にきてくださる方々には、地のものを食べて、地のお湯に浸かり、土地のパワーを蓄えて、明日への活力に変えてもらえたら…。どれも素材の味を生かしたシンプルなお料理なので、消化に負担をかけず、湯治滞在の際にもおすすめできます。 「こんなお店があったらいいな」とのお声もいただきました。 郷土料理と、庄内の地酒をたのしむ夜。 ご参加の皆さまにご好評いただき、無事に終了しました。 先人たちの知恵と、土地の恵みがぎゅっと詰まった郷土料理。地域の人々にとっては慣れ親しんだ味でも、外からいらした方々には新鮮に感じていただけることを実感する機会になりました。

- 2024.01.26

- 北沢 正和さんを講師に迎え、研修を行いました。

- 湯田川という地域において「食」をどのように捉え、今度、子どもたちにどんなものを残すことができるのか。また、観光客のみなさまへ、どのような価値を提供し、何を伝えていけば良いのか? こうした大きな問いについて、向き合わなければいけない時期になってきたのかもしれません。ひとつの物差しを得るきっかけとして、湯田川温泉旅行協同組合では、八ヶ岳山麓の山里で蕎麦と創作料理の店「職人館」を営む北沢 正和さんを講師に迎え、研修を行いました。 ⚫︎講師紹介 北沢 正和さん 佐久市で公務員として20余年勤務後、1992年八ヶ岳山麓の山里で古民家を再生し、蕎麦と創作料理の店「職人館」を開館。地場産食材と職人技を融合した農家レストランの草分け的存在。2010年農林水産省第1回「料理マスターズ」では全国7人の料理人受賞の一人に選ばれる。 ⚫︎研修について 研修の目的は、地域住民と外部の方が交わる中で、新しい何かにつなげていくアイディアを得ること。対象者は、各旅館の調理担当者をはじめ、近隣でお店を営む方や、地域のお母さんたちです。 料理に対する考え方を学ぶ座学のほか、実技研修と実食を含むワークショップ形式で開催しました。司会は、この地域で食にまつわるコーディネートを手がける小野 愛美さん。北沢先生は親しみやすい人柄で、ざっくばらんにお話ししてくださいました。 「採れたての野菜は、手を加えすぎず、シンプルにいただく。」 畑や野にある採れたての野菜は、自然の恵みが詰まっている状態。「食べ物は、丸ごと食べる方がいい」というのが、北沢先生の教えです。野菜は、葉や皮や根など、全部があって生きている。全体を食べることで、食べ物の命をそのままいただく。これは、「一物全体食(いちぶつぜんたいしょく)」という考え方です。 現代の調理法は、食材に包丁を細かく入れることで酸化させ、皮をむき水にさらすことで、土という料理人が与えた恵みを水の中に逃してしまう。それだけでなく、実際は食べられる部分を多く捨ててしまっているかもしれません。 だからこそ、食材と向き合う時には、食材の気持ちを考えることが大切。わたしたちが食材を見るとき、食材もまたこちらを見ている。「何度も包丁を入れたら痛いだろうか」「どんな料理になりたがっているのか」と、食材を命あるものとして関心をもち、愛着を持って接することがおいしい料理づくりに繋がるといいます。実際に、素材の旨味を味わえるシンプルな調理法を紹介してくれました。 在来野菜の藤沢かぶや、孟宗(たけのこ)の水煮など、湯田川にある食材をつかって、いくつかの料理を即興で仕上げてくださいました。日本に古来からある基本の調味料「塩」にこだわり、白砂糖を使わず、野菜の甘みを生かして仕上げます。 湯田川の旬の食材を用意しました。 北沢先生が持参した乾燥きのこと、たけのこの水煮でつくるスープ。味付けは塩だけ。 通常捨ててしまう孟宗の皮を、蒸すために使用。北沢先生ならではの発想です。 藤沢かぶと孟宗の蒸し焼き。藤沢かぶは、葉や根、皮をそのままに。 彩りがきれいな、庄内柿をつかった酢の物。 試食タイム。どのお料理も、素材の旨みがつよく感じられます。 大根に、湯田川地区で採れたかぼすを添えて。 味わいの感想を話しながら、旅館のお料理に取り入れるアイディアを出し合いました。 湯田川という地域をどう見るか? 北沢先生は「地域格」という考え方についてもお話ししてくださいました。 食材ごとに味わいが異なるように、人間にはそれぞれの人格があり、地域にもまた性格がある。湯田川という地域ひとつにも、多様な人が暮らしていて、それぞれ得意・不得意がある。さまざまな役割の人が集まってひとつの「地域格」、つまりその土地の特徴になるという考え方です。 湯田川温泉は観光地としての側面の他にも、住宅地としての側面があり、そこにはさまざまな職に従事する方々が暮らしています。「食材」をどう生かすかで料理の味が決まるように、ここに暮らす人々が力を合わせることで「地域」のあり方が決まる。「人」に重きをおき、それぞれの得意分野を生かし関わっていくことが地域の価値となることを学びました。 この貴重な機会を、今後の地域づくりに繋げてまいります。

- 2024.01.20

- 【令和6年2月1日販売開始】湯田川温泉オリジナル日本酒のご案内

- 昨年度、好評につき完売いたしました湯田川温泉オリジナル日本酒。 今年も2月1日より販売いたします。 今現在は湯田川温泉つかさや旅館にて販売予定です。 オンラインショップにて販売も受け付け開始しました。 湯田川温泉自体で発芽されたお米で醸しました。 温泉を産湯に生まれた日本酒。 ここにしかない日本酒が誕生しました。 【開発の想い】 『このプロジェクトを通して湯田川温泉の歴史や、特性を伝えるきっかけをつくりたいと思いました。湯田川温泉には、源泉に浸してお米を発芽させる「芽出し」という文化があります。この「芽出し」をしたお米をつかって何か出来ることはないかと考え、思いついたのが日本酒というアイディアでした。 お酒にすることで、旅館のお食事とあわせて楽しめるのは勿論、地域の飲食店や、お土産のひとつとして商店でも展開できる。お米のまま提供するよりも、ひと手間加えた方が地域全体で消費できると考えました。お酒が飲めない方に向け、今後、米粉のお菓子などをつくることも検討しています。 こうした活動を通して、湯田川温泉の歴史をたくさんの方に知ってもらいたいです。湯田川の恵みがぎゅっと詰まった日本酒を、ぜひ飲みに来てください。』 【湯田川温泉の歴史】 ・羽ばたく「白鷺」 湯田川温泉は和銅5年(712)手負の一羽の白鷺が湿原の中に湧く湯坪で湯浴みをし、傷を癒していた事から「白鷺の湯」と称され、古くから人々に親しまれてきた。 ・湯に落とした米一粒「芽出し」 湯田川では毎年4月に温泉のお湯を活用した種籾の芽出しが行われます。稲の種籾から芽を出させる作業を「芽出し」と言い、余り湯の温度は種籾の発芽に最適とのこと。温泉を産湯にして生まれた種は苗となり、田んぼに植えられ、春から秋にかけての湯田川の景色となります。 ・由豆佐売神社の県指定天然記念物「乳いちょう」 泉源の女神である溝樴姫命(ミゾクイノヒメノミコト)を祀る社。湯田川温泉の守り神として創建。延喜5年(905)起草の「延喜式神名帳」にも名前の載る格式の高い神社です。神社へ続く参道には、古くから妊婦の乳の出を願う信仰の対象になっていた県指定天然記念物「乳イチョウ」があり、その姿は神社とはまた違う空気を感じられます。 【ラベルに込めた想いを紐解く】 白鷺が羽ばたき、湯に落とした米一粒。その一粒が土地を豊かにし、地には熱を、土地に暮らす人には生きる力を与える様子をラベルにデザインしました。また白鷺が羽ばたく様子は由豆佐売神社の県指定天然記念物の「乳いちょう」も模してあり、その姿は母のように偉大で優しく温かく、訪れる人々を受け入れてくれる形をしています。 【日本酒のスペック】 湯田川温泉「女神のしずく42」 原材料名 米・米麹(山形県産米) 精米歩合 42%(つや姫) 40%(雪女神) 原料米 山形県湯田川温泉産つや姫94% 山形県産雪女神6% アルコール分 16度 製造者 山形県鶴岡市大山2-2-8(株)渡會本店 内容量 720ml 湯田川温泉「乳いちょう」 原材料名 米・米麹 (山形県産米) 精米歩合 70%(はえぬき) 60%(美山錦) 原料米 山形県湯田川温泉産はえぬき94% 山形県産美山錦6% アルコール分 15度 製造者 山形県鶴岡市大山2-2-8(株)渡會本店 内容量 720ml 尚、1月21日に開催される第36回寒だらまつりにて先行販売を行います。 是非お時間のある方はお越しください。 オンラインショップでも受付を開始しております。 皆様、よろしくお願いいたします。 オンラインショップはこちら

- 2023.12.22

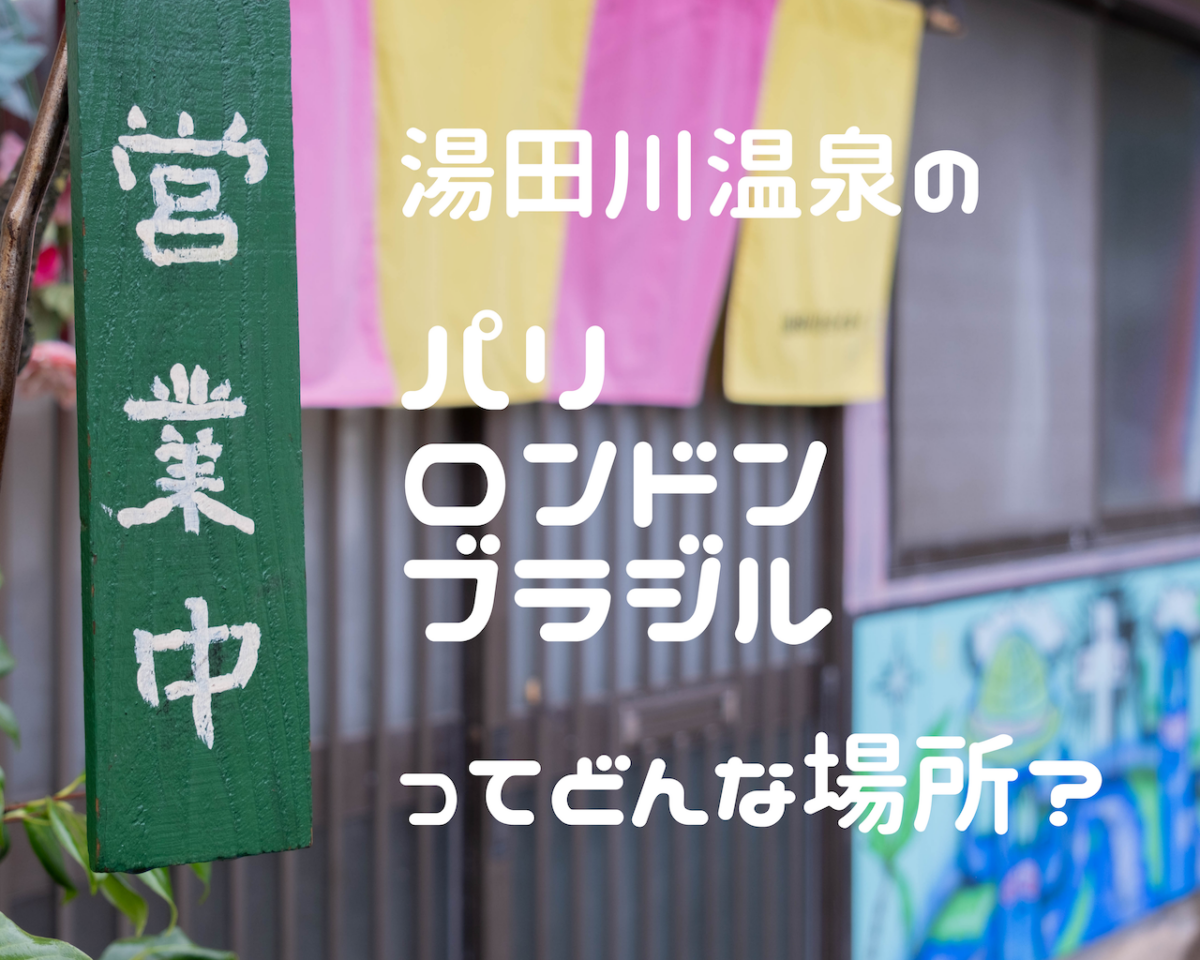

- 新名所「パリロンドンブラジル」ってどんな場所?

- 湯田川の入り口から温泉街をまっすぐに進み、「ぱろす湯田川」のある角を曲がると何やらカラフルな暖簾と、「パリロンドンブラジル」と描かれた看板が見えてきます。じつはこの場所、2023年3月にオープンした食とアートをたのしめる観光スポットなんです!ここでは一体どんな体験ができるのか。誕生の背景とともに紹介していきます。 目印は、突如として現れるこちらの看板。 早速中に入ってみましょう! パリロンドンブラジルで食をたのしむ 店内に入ると目の前にはカウンターがあり、手描きのメニュー表がずらり。 インド料理の「ビリヤニ」に中華料理の「焼売」など、ジャンルを越えた料理名が並んでいます。壁に書かれた「気分楽園」の文字がどんと主張し、自由な雰囲気ただようこの場所は、ボーダーレスに世界各国の料理をたのしめる多国籍料理店。湯田川温泉の中にこんな場所があったなんて驚きですよね。 さっそくおすすめされた「皿台湾」をオーダーしました。あつあつで提供された一皿は、湯気の中に香味野菜の香りが。ひと口食べると、もやしはシャキシャキ、麺はもちもちで食感がたのしく、肉味噌、もやし、ニラというシンプルな具材と麺がよく絡む。ピリッと効いた唐辛子がポイントに。 唐辛子の量はオーダー時に伝えればお好みに調節できます。辛いのが苦手な方は唐辛子抜きも可。 名古屋にある「人生餃子」という中華料理の人気メニュー「皿台湾」にインスパイアされ、開発された一品なんだそう。台湾ラーメンの汁なしバージョンというと想像がつく人も多いかもしれませんね。ランチタイムにはもちろん、ビールのお供としてもおすすめです。 中国の定番青島ビール。温泉街で飲むビールは格別ですよね!ビール以外にも、湯田川温泉の地酒や、オリジナル焼酎などアルコールメニューが豊富。 つづいていただくのは、バスマティライスをチキンとともに炊き込んだ「ビリヤニ」に、ナスと黒胡麻のカレーをあわせた「ビリヤニ ベイガンティルマサラ セット」。名前だけでは想像のつかない、そのお味は——? 意外なほどに、優しい味わいの一品でした。カレーに辛味はなく、香るスパイスの中にナスと黒胡麻の甘さが際立ちます。インドカレーに馴染みの薄い方は、珍しい組み合わせに感じるかもしれませんが、日本でもナスは夏野菜カレーの定番具材。合わないわけがありませんよね。 キャロットラペとレモンで爽やかに。ペロリと食べられる一品です。 黒いカレー。まるで宇宙のような見た目が美しい。 メニュー開発・調理を担当しているのは、你好 渉さん。一見寡黙な料理人といったイメージですが、ご安心ください。話しかけると優しく接してくれますよ。 你好 渉さん 「お客さまに「湯田川に寄ってよかった!」と思ってもらえるような、フードスペースを目指しています。こだわりは、生活に身近な食で人々を幸せにすることです。「パリロンドンブラジルでしか味わえない」を目標に日々試行錯誤しています。」 すっかりお腹も満たされたところで、まだ謎の多い「パリロンドンブラジル」をさらに深掘りしていきます。 パリロンドンブラジルで集う 「パリロンドンブラジル」の館長 村上 直人さんにお話しを伺いました。湯田川生まれの村上さんは、どんな思いでこの場所をつくったのでしょうか? 村上さん 「地域で長年愛されてきた蕎麦屋「末廣」の跡地を活用して「パリロンドンブラジル」を作りました。ここはかつて消防団などざまざまな会合で使われ、いつも人が集い、ワイワイ、ガヤガヤとやっていた場所。もう一度その頃の活気を取り戻したいと考え、同じ思いを持つ仲間たちと、自分たちの手で改装を進めていきました。やはり観光地には、人が集う場所が必要。湯田川温泉のコミュニティスペースとして育って欲しいなと思います。」 鶴岡市内からふらっと訪れランチをたのしむ方、お宿のチェックイン前後に昼間からお酒をたのしむ人、共同浴場の正面湯に入りにきたついでにお茶をしていく人など、さまざまな人が訪れるそう。オープンから半年以上が過ぎ、日々のお客さまとのやり取りや、イベントなどを通しての交流も生まれているといいます。 店内には過ごし方をそれぞれに委ねるような、大らかな雰囲気。温泉地に来てゆっくりできるお店があるのは嬉しいですよね。 そんなリラックスタイムにぴったりなドリンクとしておすすめなのが「ベトナムコーヒー」。銀色のコーヒーフィルターにお湯をそそぎ、ゆっくりと時間をかけて抽出します。コーヒーが落ちるのを待っている時間がなんとも良いのです。 お席で注いでくれるので、お話しをたのしめるのもポイント。 ぽたぽたと落ちてくるコーヒーを眺める。まるで瞑想のような時間。 完成!底に入った練乳を、好みの甘さになるように溶かしていただきます。 練乳をすべて混ぜると、甘くて癖になる。温泉に入った後に飲む、瓶のコーヒー牛乳を彷彿とさせるようなどこか懐かしい味わいです。もしかするとこれは「パリロンドンブラジル」の提案する、新しい入浴後の過ごし方なのかもしれません。 パリロンドンブラジルでアート鑑賞 さて、ここまで読んで「なんでこんなにカラフルな店内なんだろう?」と気になった方も多いのではないでしょうか?じつはこのお店全体が、鶴岡市在住のアーティストMao Simmonsのアート作品だというから驚きです。 つまり「パリロンドンブラジル」とは、アート作品の中で食事を楽しめる施設なのです。「なんだか不思議な場所だなぁ」と感じていた、この場所の全貌が明らかになりました。 「パリロンドンブラジル」をプロデュースするアーティストのMao Simmonsさん。 <Profile> 1983年 山形県鶴岡市生まれ。 2008年から東京で活動をはじめ、2020年に地元である山形県に拠点を移す。 平面、立体、問わずその時々の気分により、あらゆるツールを使い独自の技法で表現する。また、ライフワークとして毎日1枚ドクロを描いている。 Mao Simmonsさん 「「パリロンドンブラジル」という店名には、パリとロンドン、そしてここ日本とブラジルまで世界中を見渡す場所という意味が込められ、食にもアートにも多国籍な要素が詰まっています。湯田川温泉にいながら、世界を旅するような気持ちでたのしんでもらいたいです。」 「パリロンドンブラジル」の2階はアートギャラリーとして解放されています。Mao Simmonsさんの作品の他にも、地元の木工職人BORZOIさんの作品も販売され、旅の思い出として購入する方も多いのだとか。訪れた方はぜひ2階にもお立ち寄りください。外観からは予想もつかない空間が広がっていますよ。 メキシコを彷彿とさせる十字架のオブジェ。オリジナルTシャツも販売しています。 メキシコを彷彿とさせる十字架のオブジェ。オリジナルTシャツも販売しています。 正面湯に入るのに、タオルを忘れても大丈夫!オリジナルタオルも販売しているそうです。 「パリロンドンブラジル」は、食とアートをたのしめる他にはない観光スポット。ぜひ一度、訪れてみてはいかがでしょうか。